KI-Datenstrategie: 8 Best Practices für CTOs

KI- und Digital-Experte bei DigiRift

TL;DR – Stell dir vor, du stehst vor einem Puzzle mit 10.000 Teilen – ohne Anleitung. So fühlt sich KI-Transformation für viele CTOs an. Diese 8 Best Practices sind dein Kompass: von soliden Datengrundlagen über clevere Governance bis hin zu Change Management, das wirklich funktioniert. Der Clou? Es beginnt mit den richtigen Basics.

Einleitung

Letzte Woche saß ich mit einem befreundeten CTO beim Kaffee – nennen wir ihn Marcus. Er erzählte frustriert von seinem neuesten KI-Projekt: "Drei Monate Arbeit, 200.000 Euro Budget, und am Ende spuckt unser schlaues System nur Unsinn aus." Klingt bekannt? Marcus ist nicht allein mit diesem Problem.

Die KI-Revolution rollt mit Vollgas auf uns zu. Während die Nutzung von Generativer KI von 12% auf 22% hochgeschnellt ist, erleben CTOs wie Marcus täglich die Kluft zwischen glänzenden Versprechen und rauer Realität. Hier kommt der Knackpunkt: Eine KI-Datenstrategie ist kein technisches Projekt – sie ist pure Geschäftstransformation.

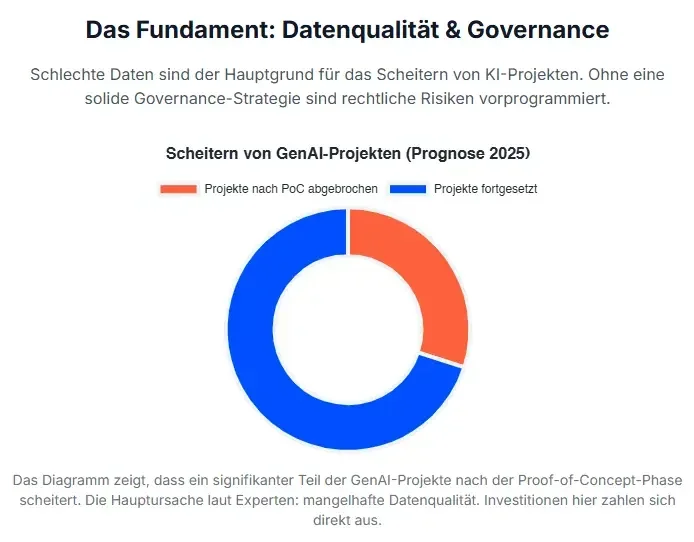

Gartner's Prognose liest sich wie ein Horrorfilm für Führungskräfte: 30% aller GenAI-Projekte werden nach dem Proof of Concept über den Jordan gehen. Hauptgrund? Schlechte Datenqualität und mangelnde Governance. Gleichzeitig pumpen 92% der Unternehmen immer mehr Geld in GenAI-Investitionen. Diese Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit zeigt: Eine durchdachte KI-Datenstrategie entscheidet über Erfolg oder Bankrott.

Best Practice #1: Datenqualität

Warum 80% der KI-Projekte an schlechten Daten scheitern

Zurück zu Marcus: Sein KI-System sollte Kundenanfragen automatisch kategorisieren. Klang simpel. Doch die Trainingsdaten waren ein Sammelsurium aus 5 verschiedenen CRM-Systemen, 12 Excel-Tabellen und E-Mails aus den letzten 8 Jahren. Manche Kundenanfragen waren als "Beschwerde" kategorisiert, andere als "Reklamation" – für dasselbe Problem.

Das "Garbage In, Garbage Out"-Prinzip trifft GenAI wie ein Hammerschlag. Traditionelle KI macht vielleicht falsche Vorhersagen, aber GenAI? Die kann richtig gefährlichen Blödsinn produzieren. Stell dir vor, dein Chatbot gibt Kunden völlig falsche Produktinformationen – oder schlimmer noch, rechtlich bedenkliche Ratschläge.

Die häufigsten Datenprobleme lauern überall:

- Doppelte Einträge und steinzeitliche Informationen

- Fehlende Kategorien und chaotische Labels

- Inkonsistente Formate zwischen verschiedenen Systemen

- Kontextlose Datenbruchstücke

Ein Gartner-Experte brachte es mal treffend auf den Punkt: "KI ist nur so zuverlässig wie die Daten, auf denen sie basiert." Für GenAI-Modelle, die riesige, vielfältige Datensätze verschlingen, wird das zur Überlebensfrage.

Data Profiling und Qualitätsmessung implementieren

Marcus lernte seine Lektion auf die harte Tour. Beim zweiten Anlauf startete er mit gründlichem Data Profiling – quasi der Gesundheitscheck für seine Daten. Tools wie Dataedo, Atlan oder Datamartist werden zu den Röntgengeräten des Datenuniversums. Sie durchleuchten riesige Datensätze und spüren Problemzonen auf.

Der Gartner Magic Quadrant 2025 für Data Quality Solutions verrät einen spannenden Trend: KI hilft jetzt dabei, KI-Daten zu optimieren. Plattformen mit AI-gestützter Regelerstellung und automatischer Anomalieerkennung bekommen Bestnoten. Es ist wie ein Teufelskreis – nur im Positiven.

Marcus investierte in eine Plattform, die unstrukturierte Daten wie Texte, Bilder und Audio analysieren kann. Warum? Weil GenAI-Anwendungen genau diese Datentypen lieben. Seine neue Regel: "Erst messen, dann optimieren, dann implementieren."

Automatisierte Datenbereinigung einführen

Die manuelle Datenbereinigung kostete Marcus' Team früher Wochen. Heute läuft das automatisch. Seine Pipelines standardisieren Formate, füllen Lücken intelligent und markieren verdächtige Einträge. Regelmäßige Audits prüfen, ob alles rund läuft.

Ein cleverer Schachzug: Marcus nutzt jetzt synthetische Daten für Trainings. Plattformen wie YData's Fabric erstellen künstliche Datensätze, die den echten zum Verwechseln ähnlich sind – nur ohne Datenschutzprobleme. "Unbegrenzte Trainingsdaten ohne Rechtsabteilung im Nacken", lacht er.

Diese Lösung bietet mehrere Vorteile:

- Diversifizierung von Daten zur Bias-Bekämpfung

- Ausbalancierung unterrepräsentierter Klassen

- Überwindung von Datenknappheit

- Testumgebungen ohne Compliance-Risiken

AI Empowerment Programm

Für alle, die KI als echten Wettbewerbsvorteil nutzen wollen.

Wir machen Unternehmen fit für KI – mit Strategie, Umsetzung und langfristiger Begleitung.

Mehr erfahrenBest Practice #2: Data Governance

Compliance-Anforderungen (DSGVO, AI Act) verstehen

Marcus' größter Schock kam nicht von der Technik, sondern vom Anruf der Rechtsabteilung. "Sind unsere KI-Systeme eigentlich DSGVO-konform?" Eine Frage, die ihn nächtelang wachhielt. Die KI-Regulierung entwickelt sich schneller als ein Formel-1-Rennen.

Der EU AI Act macht aus netten Empfehlungen knallharte Gesetze. Besonders GenAI steht unter Beobachtung – strenge Transparenzpflichten inklusive. Organisationen müssen beweisen, wann Menschen mit KI-Systemen interagieren und welche Grenzen diese haben.

Hochrisiko-KI-Systeme brauchen "sinnvolle menschliche Aufsicht" – klingt poetisch, hat aber rechtliche Konsequenzen. Marcus entwickelte Checklisten für verschiedene Risikokategorien. Sein Tipp: "Proaktive Compliance-Strategie entwickeln, bevor die Bußgelder flattern."

Datenrichtlinien und -prozesse definieren

Marcus startete mit einer Bestandsaufnahme seiner Datenlandschaft. Welche Datensätze füttern welche KI-Modelle? Wo lauern Bias-Risiken? Wie fließen Daten durch die Entwicklungspipelines? Eine akribische Detektivarbeit.

Der AI Act fordert lückenlose Dokumentation – von der Datenherkunft bis zur Bias-Minderung. Marcus' Team führt jetzt Logbücher wie Kapitäne auf hoher See. Automatisierte Datenqualitätsprüfungen, Bias-Erkennungsmethoden und Feedbackschleifen werden zur Routine.

Eine clevere Erkenntnis: Klassifizierungsrahmen, die mit AI Act-Risikokategorien übereinstimmen, vereinfachen die Governance enorm. Marcus entwickelte ein Farbsystem – grün für harmlose Daten, rot für Hochrisiko-Bereiche.

Verantwortlichkeiten klar zuweisen

"Wer ist eigentlich verantwortlich, wenn unser Chatbot Mist baut?" Diese Frage stellte Marcus seinem Team – und erntete betretenes Schweigen. Klare Verantwortlichkeiten sind das A und O erfolgreicher KI-Governance.

Marcus bildete eine "Guiding Coalition" aus IT-Experten, Fachbereichsleitern und Change Managern. Entscheidungsrahmen für Risikobewertungen, Eskalationsprozesse für kritische Situationen und Aufsichtsausschüsse für heikle Anwendungen strukturieren jetzt seine KI-Landschaft.

Eine McKinsey-Studie bestätigt Marcus' Ansatz: CEO-Überwachung der KI-Governance korreliert direkt mit höherem Geschäftserfolg. Besonders in größeren Unternehmen macht sich diese Führungsverantwortung bezahlt. Data Governance ist Chefsache – nicht IT-Keller-Thema.

Best Practice #3: Skalierbare Infrastruktur

Multi-Cloud-Strategien für KI-Workloads

Marcus' nächster Lernschritt war schmerzhaft: Sein gesamtes KI-System hing an einem einzigen Cloud-Anbieter. Als der einen Ausfall hatte, stand alles still. "Nie wieder alle Eier in einen Korb", schwor er sich.

2025 wird Multi-Cloud zum Standard für schlaue CTOs. Diese Strategie verteilt KI-Workloads geschickt über verschiedene Anbieter: Google Cloud für TensorFlow-Umgebungen, AWS für robuste Datenhaltung, Azure für nahtlose Office-Integration. Jeder Anbieter bringt seine Stärken in verschiedene Phasen des KI-Lebenszyklus ein.

Multi-Cloud bietet Marcus mehrere Vorteile:

- Bessere Datenhoheit und Compliance-Kontrolle

- Lokalisierung basierend auf rechtlichen Anforderungen

- Flexible Kostenoptimierung je nach Workload-Typ

- Ausfallsicherheit durch Redundanz

Unternehmen mit Multi-Cloud-Strategien sparen 20-30% bei KI-Infrastrukturkosten und bringen KI-Produkte 35% schneller auf den Markt. Marcus' Fazit: "Diversifikation funktioniert nicht nur an der Börse."

Edge Computing für Real-Time KI integrieren

Marcus' Produktionsleiter kam mit einem Problem: "Unsere Qualitätskontrolle braucht Millisekunden-Entscheidungen – aber die Cloud-Latenz killt uns." Die Lösung heißt Edge Computing: KI-Power direkt dort, wo die Daten entstehen.

Edge AI bringt clevere Algorithmen näher an Sensoren, Kameras und IoT-Geräte. Statt alles zur Cloud zu schicken, verarbeiten lokale Geräte Daten sofort. Das ermöglicht blitzschnelle Entscheidungen und Reaktionen.

Marcus implementierte Edge AI für verschiedene Anwendungsfälle:

- Maschinenzustandsüberwachung mit Vorhersage von Ausfällen

- Bildanalyse für Qualitätskontrolle ohne Cloud-Verbindung

- Echtzeitbestandsverfolgung im Lager

Ein netter Nebeneffekt: Sensible Daten bleiben lokal und müssen nicht durch die Cloud geschickt werden. Für Marcus' Datenschutzbeauftragten ein Segen.

Kostenoptimierung bei ML-Pipelines

Die erste Rechnung für Marcus' KI-Infrastruktur war ein Schock. ML-Pipelines können richtig teuer werden – besonders bei GenAI mit ihrem unstillbaren Hunger nach Rechenpower. Cloud Financial Management (FinOps) wurde zu Marcus' neuer Leidenschaft.

Seine Kostenstrategie umfasst mehrere Hebel:

- Sorgfältige Ressourcenauswahl basierend auf Workload-Anforderungen

- Auto-Scaling-Gruppen für dynamische Anpassung

- Spot-Instanzen für nicht-kritische Trainings

- Kontinuierliches Monitoring mit prädiktiven Analysen

Marcus entwickelte ein Dashboard, das Kosten verschiedener KI-Projekte in Echtzeit verfolgt. "Transparenz ist der erste Schritt zur Kostenoptimierung", erklärt er seinem CFO regelmäßig.

Best Practice #4: Team & Skills

Skill-Gap-Analyse durchführen

Marcus' Team bestand aus klassischen IT-Experten – super in Netzwerken und Servern, aber KI war Neuland. "Wir müssen ehrlich unsere Wissenslücken analysieren", erkannte er. Die Zahlen sind ernüchternd: Bis 2030 brauchen zwei Drittel aller Arbeitskräfte Weiterbildung, 39% der heutigen Fähigkeiten werden obsolet.

Marcus startete mit einer systematischen Bestandsaufnahme:

- Klare Geschäfts- und Personalziele definieren

- Detaillierte Stellenprofile für KI-Rollen erstellen

- Aktuelle Fähigkeiten durch Selbst- und Fremdeinschätzung bewerten

- Lücken nach Geschäftsrelevanz priorisieren

KI-Tools beschleunigten diese Analyse um 20%. Marcus nutzte Plattformen wie Disco für automatisierte Lernpfade und Echtzeit-Analysen. "Die KI hilft uns dabei, KI-Fähigkeiten zu entwickeln", schmunzelt er.

Interne Weiterbildung vs. externe Rekrutierung

Marcus stand vor der Entscheidung: Eigene Leute schulen oder neue Experten einkaufen? Die meisten Unternehmen setzen auf interne Weiterbildung – kosteneffizienter und teamstärkender. GenAI-gestützte Lernsysteme verkürzen Trainingszeiten um 40% und steigern die Motivation um 30%.

Die Weiterbildungstrends für 2025 überraschten Marcus:

- Soft Skills wie Kommunikation und Problemlösung werden wichtiger

- Hands-on-Lernen mit echten Projekten funktioniert besser

- GenAI-Tutoren personalisieren Lernpfade automatisch

- Kohortenbasierte Ansätze fördern Teamgeist

Für spezialisierte Rollen wie KI-Compliance oder KI-Ethik rekrutiert Marcus extern. "Manche Expertise kann man nicht mal eben nebenbei lernen", gibt er zu.

Cross-funktionale KI-Teams etablieren

Marcus' größte Erkenntnis: KI-Projekte funktionieren nur mit gemischten Teams. Entwickler, Fachbereichsexperten, Datenschützer und Change Manager müssen zusammenarbeiten. KI dient als Brückenbauer zwischen Abteilungen.

Seine cross-funktionalen Teams profitieren von:

- Datengestützten Entscheidungen durch KI-Dashboards

- Besserer Kommunikation durch KI als "Jargon-Übersetzer"

- Schnelleren Reaktionen auf Marktveränderungen

- Gemeinsamem Lernen und Experimentieren

Erfolgsbeispiele wie Procter & Gamble oder Disney zeigen: KI-gestützte Daten harmonisieren die Zusammenarbeit und ermöglichen blitzschnelle Marktreaktionen. Marcus' Fazit: "KI macht Teams schlauer – nicht überflüssig."

Best Practice #5: Sicherheit & Privacy

Datenschutz bei ML-Modellen gewährleisten

Marcus' schlimmster Albtraum: Ein Hacker extrahiert Kundendaten aus seinem KI-Modell. Datenschutz bei ML-Modellen ist tricky – sie brauchen Details fürs Training, aber sensible Infos müssen geschützt bleiben. Ein Spagat zwischen Nutzen und Sicherheit.

Marcus entwickelte eine mehrstufige Schutzstrategie:

- Datenanonymisierung: Personenbezogene Daten entfernen, aber Muster erhalten

- Differential Privacy: Zufälliges Rauschen verhindert Einzelpersonen-Identifizierung

- Synthetische Daten: Künstliche Datensätze für Training ohne Datenschutzrisiken

- End-to-End-Verschlüsselung: Schutz über den kompletten Datenlebenszyklus

Diese Strategie ermöglicht umfangreiches KI-Training ohne Datenschutzprobleme. Marcus' Rechtsabteilung atmet seitdem deutlich entspannter.

Adversarial Attacks und Model Security

"Kann jemand unser KI-System hacken?" Diese Frage stellte Marcus seinem Security-Team. Die Antwort war ernüchternd: KI-Systeme sind anfällig für verschiedene Angriffe. Das NIST AI 100-2-Bericht kategorisiert vier Hauptbedrohungen:

- Evasion Attacks: Tricks, die KI-Systeme zur Falschklassifizierung bringen

- Poisoning Attacks: Bösartige Daten in Trainingsdatensätzen verstecken

- Privacy Attacks: Sensible Informationen aus Modellen extrahieren

- Misuse Attacks: KI-Systeme für unbeabsichtigte Zwecke missbrauchen

Marcus implementierte Strategien zur Modellhärtung: kontinuierliches Monitoring, Anomalieerkennung und robuste Sicherheitsmaßnahmen in jeder Entwicklungsphase. "Sicherheit ist kein Nachgedanke – sondern Grundvoraussetzung."

Federated Learning für sensible Daten

Ein cleverer Ansatz für Marcus' sensible Finanzdaten: Federated Learning ermöglicht KI-Training ohne zentrale Datenspeicherung. Die Daten bleiben lokal, nur Modell-Updates werden geteilt. Wie ein Kochrezept austauschen, ohne die Zutaten zu verraten.

Diese Technik bringt mehrere Vorteile:

- Datenschutz durch lokale Verarbeitung

- Compliance mit strengen Vorschriften

- Zusammenarbeit ohne Datenteilung

- Reduzierte Übertragungskosten

Für Marcus' Gesundheits- und Finanzprojekte wurde Federated Learning zum Gamechanger. "Kollaboratives Lernen ohne Datenteilung – das ist die Zukunft."

Best Practice #6: ROI-Messung

KPIs für KI-Projekte definieren

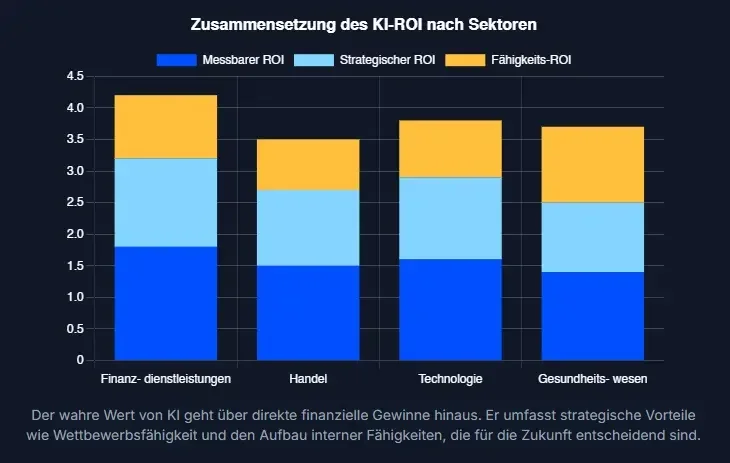

Marcus' CFO fragte knallhart: "Was bringt uns die ganze KI-Investition?" Eine berechtigte Frage, die klare Antworten braucht. Unternehmen mit frühen GenAI-Investments erzielen bereits 3,7x ROI pro investiertem Dollar – Finanzdienstleister sogar 4,2x.

Marcus definierte konkrete KPIs für seine KI-Projekte:

- Produktivitätssteigerung: 15-30% Verbesserungen, manche Teams schaffen 80%

- Kosteneinsparungen: 40% weniger Aufwand bei IT-Support-Automatisierung

- Umsatzsteigerung: 51% der KI-Nutzer verzeichnen 10% mehr Umsatz

- Kundenzufriedenheit: Bessere CSAT-Scores und höhere Retention

Diese Zahlen überzeugten selbst skeptische Stakeholder. Marcus' Tipp: "Sprecht die Sprache des Controllings – dann hört der Vorstand zu."

Business Value vs. technische Metriken

Marcus lernte schnell: Technische Metriken wie Fehlerrate oder Latenz interessieren den Vorstand wenig. Geschäftswert steht im Fokus. Er entwickelte ein dreiteiliges ROI-Modell:

- Messbarer ROI: Direkte Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen

- Strategischer ROI: Langfristige Wettbewerbsvorteile und Marktposition

- Fähigkeits-ROI: Verbesserung der Organisations-KI-Reife

Mary Carmichael von ISACA brachte es auf den Punkt: "Jedes KI-Projekt sollte nicht nur sofortige Erträge bringen, sondern auch die KI-Fähigkeiten des Unternehmens stärken." Marcus nickte zustimmend – endlich jemand, der es versteht.

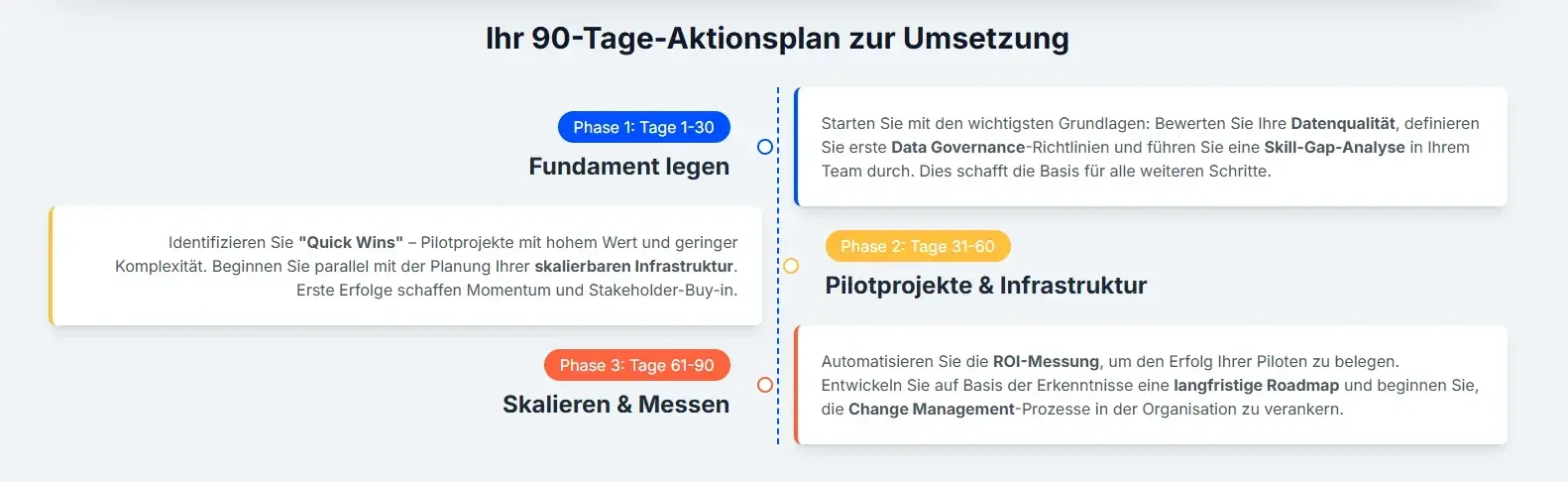

In 90 Tagen zur erfolgreichen KI-Integration – erfahren Sie, wie Sie KI-Projekte erfolgreich in Ihrem Unternehmen implementieren

Erfolgsmessung automatisieren

Die manuelle KPI-Verfolgung kostete Marcus' Team zu viel Zeit. MLOps-Plattformen automatisieren jetzt Experiment-Tracking, Modellregistrierung und Produktionsmonitoring. Tools wie Rezolve.ai zeigen Zeitersparnisse, Kostenreduktionen und Verbesserungen bei der Problemlösung.

Marcus implementierte zusätzlich Nutzerfeedback-Systeme. "Zahlen sind wichtig, aber echte Nutzererfahrung ist Gold wert", erklärt er. Automatisierte Dashboards zeigen ihm jetzt in Echtzeit, wie seine KI-Systeme performen.

Best Practice #7: Change Management

Stakeholder-Buy-in erreichen

Marcus' bitterste Erfahrung: Ein technisch perfektes KI-System, das niemand nutzen wollte. Change Management entscheidet über Erfolg oder Scheitern. 80% der KI-Projekte scheitern nicht an der Technik, sondern an fehlender Akzeptanz.

Seine Strategie für Stakeholder-Buy-in:

- Klare Vision kommunizieren – weniger Technik, mehr Nutzen

- "Guiding Coalition" aus verschiedenen Bereichen bilden

- Management als sichtbare Vorbilder positionieren

- Sichere Experimentierräume für praktische Erfahrungen schaffen

Marcus organisierte "KI-Schnupperstunden" für skeptische Kollegen. Praktische Erfahrungen bauen Ängste besser ab als theoretische Erklärungen.

Pilotprojekte strategisch auswählen

"Klein anfangen, groß denken" – Marcus' Motto für KI-Pilotprojekte. Big-Bang-Ansätze scheitern meist spektakulär. Erfolgreiche Pilotprojekte haben drei Eigenschaften:

- Hoher Wert (lösen echte Probleme)

- Überschaubarer Umfang (messbare Ergebnisse)

- Geringes Risiko (sichere Testumgebung)

Marcus' erfolgreichste Quick Wins:

- Automatisierte Compliance-Berichte (80% Zeitersparnis)

- Intelligente Dokumentenklassifizierung (60% Fehlerreduktion)

- Chatbot für Standardanfragen (40% Entlastung im Support)

- Marktanalyse-Automatisierung (50% schnellere Insights)

Diese Erfolge erzeugten Begeisterung für größere Projekte. "Erfolg ist ansteckend – nutzt das aus."

Organisationskultur für KI vorbereiten

Marcus erkannte: Technologie allein reicht nicht. Die Organisationskultur muss KI-bereit werden. Das bedeutet kontinuierliche Lernbereitschaft, Experimentierfreudigkeit und verantwortungsvolles Handeln.

Seine Kulturstrategie umfasst:

- Klare Prinzipien: Verantwortungsvolle KI-Nutzung als Grundsatz

- Vorbildfunktion: Führungskräfte demonstrieren KI-Prinzipien

- Menschliche Stärken: Kreativität und Empathie bleiben unersetzlich

- Lebenslanges Lernen: Kontinuierliche Weiterbildung als Normalität

Marcus betont: "GenAI erledigt Routine-Arbeit – Menschen konzentrieren sich auf komplexe Aufgaben, die Kreativität und Urteilsvermögen erfordern."

Best Practice #8: Technologie-Stack

MLOps-Plattformen bewerten und auswählen

Marcus' Technologie-Entscheidungen wurden zum Stolperstein. Zu viele Tools, zu wenig Integration. MLOps-Plattformen bringen Ordnung ins Chaos – sie decken den kompletten Workflow von Training bis Monitoring ab.

Eine gute MLOps-Plattform sollte mehrere Kriterien erfüllen:

- Skalierbarkeit und nahtlose Integration

- Geringe Lernkurve für bestehende Teams

- Transparente Kostenstruktur ohne Überraschungen

- Umfassende Funktionen für den gesamten KI-Lebenszyklus

Marcus evaluierte drei führende Plattformen:

- Amazon SageMaker: Zentralisierte Entwicklung mit starker AWS-Integration

- Google Vertex AI: Über 200 Foundation Models im "Model Garden"

- Azure ML Studio: Perfekte Microsoft-Integration mit No-Code-Optionen

Die Wahl hängt von bestehender IT-Landschaft, spezifischen Anforderungen und Budget ab.

Open Source vs. Enterprise-Lösungen

Marcus' Dilemma: Open Source lockt mit Kosteneinsparungen, Enterprise-Lösungen versprechen Support und Stabilität. 2025 wird diese Entscheidung kritisch.

Open Source punktet mit:

- Maximaler Kontrolle und Flexibilität

- Modularen Integrationen ohne Vendor-Lock-in

- Compliance-Vorteilen durch lokale Datenhaltung

- Aktivem Community-Support

Enterprise-Lösungen bieten:

- Schnellere Implementierung und dedizierten Support

- Vorgefertigte Infrastruktur und garantierte SLAs

- Nahtlose Skalierung für schwankende Workloads

- Integrierte Sicherheits- und Compliance-Features

Marcus' Empfehlung: Open Source für Forschung und Innovation, Enterprise für geschäftskritische Produktivumgebungen.

Vendor-Lock-in vermeiden

Marcus' schlimmster Albtraum: Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter. Vendor-Lock-in begrenzt Flexibilität und treibt Kosten hoch. Seine Vermeidungsstrategien:

- Offene Standards: REST-APIs, JSON, CSV als Datenformate

- Abstraktion: Anbieterspezifische Funktionen hinter eigenen APIs verstecken

- Datenkontrolle: Regelmäßige Backups in herstellerneutralen Formaten

- Containerisierung: Docker ermöglicht Portabilität zwischen Plattformen

Marcus entwickelte eine "composable, modular AI"-Architektur. KI-Komponenten lassen sich flexibel kombinieren und bei Bedarf austauschen. "Flexibilität ist unbezahlbar – plant sie von Anfang an ein."

Implementation Roadmap

Priorisierung der 8 Best Practices

Marcus lernte aus seinen Fehlern: Nicht alles auf einmal angehen. Die Best Practices bauen aufeinander auf. Seine bewährte Reihenfolge:

- Datenqualität & Governance: Das Fundament für alles andere

- Team & Skills: Menschen sind der Erfolgsfaktor

- Sicherheit & Privacy: Von Anfang an mitdenken

- Infrastruktur: Parallel zur Strategieentwicklung planen

- ROI-Messung: Früh definieren, kontinuierlich verfolgen

- Change Management: Begleitend zu allen Aktivitäten

- Technologie-Stack: Iterativ nach Bedarf ausbauen

Diese Priorisierung hat Marcus vor kostspieligen Umwegen bewahrt.

Quick Wins identifizieren

Marcus' Geheimwaffe: Schnelle Erfolge schaffen Momentum und überzeugen Skeptiker. Seine bewährtesten Quick Wins:

- Automatisierte Berichte: Compliance-Dokumente in Minuten statt Stunden

- Intelligente Dokumentensuche: Relevante Infos in Sekunden finden

- Chatbot-Support: Standardanfragen automatisch bearbeiten

- Marktanalyse: Trends und Insights aus Datenfluten extrahieren

Diese Projekte liefern schnell messbaren Wert und schaffen Vertrauen für größere Initiativen.

Langfristige Roadmap entwickeln

Marcus' Vision reicht weit über Quick Wins hinaus. Seine langfristige Roadmap umfasst:

- Datenzentrierung: 80-90% unstrukturierte Daten nutzbar machen

- Adaptive Strategie: Kontinuierliche Anpassung statt statische Pläne

- Proprietäre Insights: Einzigartige Erkenntnisse aus internen Daten

- Organisationsmodell: Zentral vs. dezentral je nach Reifegrad

Marcus betont: "KI ist kein Projekt mit Endtermin – es ist ein kontinuierlicher Transformationsprozess."

Fazit & Call-to-Action

Marcus' Reise zeigt: KI-Datenstrategie ist kein technisches Projekt, sondern Geschäftstransformation pur. Erfolgreiche CTOs verstehen – es geht um Menschen, Prozesse und nachhaltigen Wert. Die acht Best Practices sind dein Kompass durch den KI-Dschungel.

Marcus' wichtigste Lektion? "Fang klein an, denk groß, lern schnell." Beginne mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme deiner Datenqualität und definiere deine ersten Quick Wins. Unser AI Empowerment Programm begleitet dich dabei – von der Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung.

Jetzt KI-Strategie entwickeln →

Quellen

- Thomson Reuters - 2025 Generative AI in Professional Services Report

- McKinsey - The state of AI: How organizations are rewiring to capture value

- Gartner - Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions

- NIST - AI 100-2: Adversarial Machine Learning Taxonomy

- Alation - What the EU AI Act Means for Your Data Strategy

- ISACA - Demonstrating AI ROI: How to Measure and Prove Value

- Sequencr - Key Generative AI Statistics and Trends for 2025

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Implementierung einer KI-Datenstrategie?

Welche Budgetplanung ist für KI-Datenstrategien realistisch?

Wie überzeugt man skeptische Stakeholder von KI-Investitionen?

Welche Rolle spielt Change Management bei KI-Projekten?

Welche Agentur bietet die beste KI-Strategieberatung für digitale Transformation?

Der KI Newsletter

Von Kamil Gawlik, Geschäftsführer DigiRift

Erhalte wöchentlich exklusive KI-Insights und Tools, die sonst nur Premium-Kunden vorbehalten sind.

- Exklusive Prompt-Bibliothek

- Monatliche KI-Strategie-Tipps

- Insider-Wissen für dein Unternehmen